4 Modelle für den Weiterbetrieb alter Photovoltaik-Anlagen

So liefern ausgeförderte Ü20-Solaranlagen weiter Solarstrom

Ende 2020 sind die ersten Photovoltaik-Anlagen aus der Förderung gefallen, weitere Anlagen folgen nun Jahr für Jahr nach. Für sie gibt es die garantierte Einspeisevergütung nicht mehr. Viele dieser Solaranlagen können aber noch zuverlässig Strom liefern - wie geht es dann nach 20 Jahren weiter? Wir stellen 4 Modelle mit Vor- und Nachteilen vor - von Volleinspeisung über einen Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch bis hin zu Erneuerung der Photovoltaik-Anlage.

Der Staat fördert die Einspeisung von selbst erzeugtem Solarstrom 20 Jahre lang mit einer festen Vergütung. Am 31. Dezember 2020 ist diese Förderung für die ersten Photovoltaik-Anlagen ausgelaufen, Jahr für Jahr werden mehr Anlagen folgen, bis 2033 sollen es insgesamt eine Million sein. Ein profitabler Weiterbetrieb ist in einigen Fällen jedoch auch danach möglich. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eröffnet Eigentümer:innen die Möglichkeit, den Solarstrom wie bisher vollständig dem Netzbetreiber zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es eine "Einspeisevergütung light". Des Weiteren kann ein Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch gewählt werden. Ab einer installierten Leistung von fünf Kilowatt lohnt sich diese Weiternutzung der Solaranlage. Auch die Installation einer neuen Anlage ist möglich.

Diese 4 Möglichkeiten gibt es für den Weiterbetrieb alter Photovoltaik-Anlagen

Allgemein gilt: Um die Photovoltaik-Anlage weiter wirtschaftlich betreiben zu können, sind keine hohen Einnahmen nötig. Denn ist die Solaranlage seit 20 Jahren in Betrieb, sollte sie bereits vollständig finanziell abgeschrieben sein. Eigentümer müssen dann nur noch minimale Kosten für Wartung, Versicherung und eine mögliche Reparatur aufwenden sowie einen Eigenverbrauchszähler erwerben. Damit kostet der Solarstrom netto nur noch rund drei bis vier Cent pro Kilowattstunde.

Möglichkeit 1: Volleinspeisung an Netzbetreiber

Für die meist kleinen Volleinspeisungsanlagen zahlt der Netzbetreiber künftig weiterhin eine Einspeisevergütung. Das EEG ermöglicht eine "Einspeisevergütung light". Sie wird bis 2027 garantiert. Anlagenbetreiber erhalten den Jahresmarktwert für den eingespeisten Solarstrom. Er lag 2021 bei 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Für 2022 wurde die Einspeisevergütung für ausgeförderte Anlagen mit der Strompreisbremse auf 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt.

Dieses Modell der Volleinspeisung lohnt sich vor allem für kleinere Anlagen mit einer Leistung kleiner als fünf Kilowatt. Läuft die kleine Photovoltaik-Anlage jedoch länger als 10 Jahre weiter, kann auch Möglichkeit 2 (Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch) wirtschaftlich werden.

Vorteil: Der Vorteil der Volleinspeisung liegt vor allem im geringen Aufwand.

Nachteil: Je nach Größe der Photovoltaik-Anlage und der jährlichen Betriebskosten kann dieses Modell kostendeckend sein, viel Gewinn ist jedoch nicht möglich.

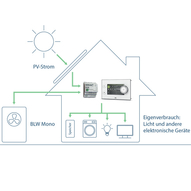

Möglichkeit 2: Mix aus Einspeisung und Eigenverbrauch

Bei diesem Modell wird der Solarstrom nicht voll eingespeist, sondern teilweise selbst verbraucht. Der Strom, den die Eigentümer nicht selbst nutzen können, wird dem Netzbetreiber oder Direktvermarktern zur Verfügung gestellt. Direktvermarkter können Firmen sein, inzwischen steigen aber auch immer mehr Stadtwerke in den Markt ein. Rund 30 Prozent des erzeugten Stroms lassen sich für den täglichen Bedarf nutzen. Auf rund die Hälfte erhöhen können Hauseigentümer den Anteil, indem sie Elektrogeräte wie Geschirrspüler oder Waschmaschine während der sonnigen Stunden laufen lassen. Besonders einfach ist die Erhöhung des Eigenverbrauchs, wenn ein Elektroauto mit Solarstrom geladen wird oder der Solarstrom zum Betrieb einer Wärmepumpe genutzt wird. Je mehr elektrische Anwendungen mit Solarstrom laufen, umso besser für den Eigenverbrauch und die Umwelt.

Vorteil: Das Kombi-Modell ermöglicht den lukrativen Eigenverbrauch. Er spart im Vergleich zum teuren Netzstrom und ist damit deutlich lukrativer als die Einspeisung.

Nachteil: Zuerst ist ein Umbau am Zählerschrank notwendig und der Mix rechnet sich in der Regel erst ab einer installierten Leistung von fünf Kilowatt und einem 30-Prozent-Eigenverbrauchsanteil. Bedingung: Die Anlage erzeugt nach dem Ende der Einspeisevergütung mindestens noch zehn Jahre Solarstrom. Das ist durchaus realistisch, Solarmodule haben meist eine Lebensdauer von 30 Jahren oder mehr. Läuft die Solaranlage länger als zehn Jahre weiter, steigt die Stromkosteneinsparung entsprechend. Die Kosten für den Umbau des Zählerschranks sind in der Rechnung enthalten, auch laufende Wartungen und Reparaturen.

Möglichkeit 3: Abregelung / Nulleinspeisung - nur Eigenverbrauch, keine Einspeisung

Eigentümer können auch darauf setzen, so viel Solarstrom wie möglich selbst zu nutzen und den Rest abzuregeln. Moderne Wechselrichter sind dazu in der Lage. Die Anlage erzeugt dann nur so viel Strom, wie für den Eigenverbrauch im Haus nötig ist, es wird kein Solarstrom eingespeist.

Vorteil: Finanziell ist diese Variante möglicherweise die beste Wahl,.

Nachteil: Ökologisch ist dieses Modell deutlich im Nachteil, denn so wird rund 70 Prozent weniger Solarstrom erzeugt, als eigentlich möglich wäre.

Möglichkeit 4: Repowering - Photovoltaik-Anlage erneuern

Bei dieser Variante wird die alte Photovoltaik-Anlage durch eine neue ersetzt. Neue Anlagen liefern auf gleicher Fläche im Vergleich zu den Anlagen vor 20 Jahren rund doppelt so viel Solarstrom und kosten nur noch einen Bruchteil der alten Anlage - das nützt der Energiewende und dem Geldbeutel. Außerdem haben sich die Bedingungen für Photovoltaik-Anlagen 2023 deutlich verbessert und steuerliche Erleichterungen greifen.

Vorteil: Höherer Solarstrom-Ertrag auf gleicher Fläche.

Nachteil: Hohe Anfangsinvestition nötig

Was kostet eine neue Photovoltaik-Anlage? Hier können Sie kostenfrei und unverbindlich Vergleichsangebote einholen.

Sanierungsforum

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Experten

Energieberater-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort

Produkte im Bereich Photovoltaik

Produkte im Bereich Photovoltaik

Sanierungsforum

-

Können wir bei der BEG-Förderung zur schlechteren Effizienzhaus-Stufe wechseln, wenn wir die Vorgaben nicht erfüllen?

Ja, das gilt nach wie vor. Sie können im Laufe des Fördervorhabens zur schlechteren Stufe wechseln. Andersherum funktioniert das jedoch ...

Antwort lesen » -

Können wir das Dach mit Teerpappe wie geplant von innen dämmen?

Bei fachgerechter Ausführung ist die geplante Konstruktion möglich. Als Dampfbremse könnten Sie sich allerdings für eine feuchtevariable ...

Antwort lesen » -

Welche Auflagen kommen auf meinen Sohn zu, wenn ich ihm unser Haus überschreibe?

Hier ist erst einmal mit keinen Auflagen zu rechnen. Möglicherweise muss die oberste Geschossdecke gedämmt werden, wenn diese frei ...

Antwort lesen » -

Was ist beim Kauf eines Hauses mit Ölheizung zu beachten?

Handelt es sich um eine Niedertemperatur- oder Brennwerttherme, wovon man bei dem Baujahr ausgehen kann, ist erst einmal nichts zu ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung neuer Fenster auch, wenn ich nur zwei Fenster austausche?

Sofern Sie die Mindest-Investitionskosten (300 Euro seit 2024) übersteigen, bekommen Sie die Förderung auch für einzelne Fenster. ...

Antwort lesen » -

Die Fassadendämmung im EG ist durch das Erdreich sehr schwierig. Gibt es eine Alternative zur Perimeterdämmung?

Die Förderung der Fassadendämmung bekommen Sie auch ohne die Dämmung der einen Orientierung. Denn diese gibt es für die tatsächlich ...

Antwort lesen » -

Wie hoch sind die förderbaren Kosten für eine neue Wärmepumpe im Haus mit Einliegerwohnung?

Bei zwei Wohneinheiten können Sie insgesamt Kosten in Höhe von 45.000 Euro anrechnen. 30.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für die ...

Antwort lesen » -

Kann der Energieberater den iSFP anpassen, wenn sich unsere Pläne geändert haben?

Der bereits beauftragte Energieberater kann die vorhandene Berechnung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand anpassen und einen neuen ...

Antwort lesen » -

Wir haben vor der Antragstellung 2024 mit der geförderten Maßnahme begonnen. Gibt es dennoch eine Förderung?

Die BEG-EM-Förderung für neue Fenster bekamen Sie letztes Jahr leider nur, wenn Sie noch keine Maßnahme begonnen hatten. Auch in diesem ...

Antwort lesen » -

Gelten die GEG-Vorgaben für die Dachdämmung für jedes Dach?

Die GEG-Vorgaben zur Dachsanierung betreffen immer nur die tatsächlich behandelten Bauteile. Sanieren Sie das erste Dach, müssen Sie durch ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung der Dachdämmung auch für die Eindeckung?

Beantragen Sie die Förderung der Dachdämmung, können Sie alle anfallenden Umfeldmaßnahmen ebenfalls mit angeben. Das heißt: Die Förderung ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung für neue Fenster im Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten?

Beantragen Sie einen BEG-EM-Zuschuss für neue Fenster, liegt die Förderrate bei 15 Prozent. Bezogen auf die anrechenbaren Kosten von 82.000 ...

Antwort lesen » -

Wer zahlt die neue Heizung im 3-Parteien-Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft?

Geht es um die Heizkosten, entscheidet der messbare Verbrauch. Bei allen anderen Kosten kommt es auf den Gemeinschaftsvertrag und die ...

Antwort lesen » -

Müssen wir die Fassade dämmen, wenn wir die Holzvertäfelung entfernen und alles neu verputzen?

Nach Anlage 7 GEG ist die Dämmung der Fassade Pflicht, wenn Sie Bekleidungen (Platten oder plattenartige Bauteile), Verschalungen, ...

Antwort lesen » -

Sollte ich die Garage dämmen oder genügt es, die Trennwand zwischen Garage und Haus mit Dämmung zu versehen?

Soll die Garage weiterhin größtenteils unbeheizt bleiben, ist eine Dämmung der Außenwände nicht nötig. Sinnvoll ist allerdings eine Dämmung ...

Antwort lesen » -

Zählt das Einkommen meiner Lebensgefährtin auch, wenn ich den Einkommensbonus zur Heizungsförderung nutzen möchte?

Relevant für den Einkommensbonus zur Heizungsförderung ist das Einkommen des selbst nutzenden Eigentümers. Außerdem ist das Einkommen eines ...

Antwort lesen » -

Ist unsere Tochter nach der Übertragung des Hauses zur Dachdämmung verpflichtet?

Das ist generell nicht erforderlich. Eine Pflicht zur Dämmung des Daches gibt es nur, wenn Sie auch Maßnahmen am Dach ausführen. Welche das ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich den Zuschuss zum Heizungstausch, wenn ich die Öltanks verkaufe?

Sie können die Förderung der neuen Heizung auch beantragen, wenn Sie die Öltanks verkaufen. Möchten Sie den Bonus zum Heizungstausch ...

Antwort lesen » -

Muss nach der Installation der Wärmepumpe die alte Gasheizung ausgebaut werden oder reicht die Abmeldung vom Gasbetreiber?

Das hängt von der Förderung der Wärmepumpe ab. Haben Sie keine Fördermittel oder nur die Basis-Förderung beantragt, können Sie die ...

Antwort lesen » -

Gelten die Ausnahmen von der GEG-Austauschpflicht für Heizungen für Öl- und Gasheizungen?

Die Ausnahmen von der Austauschpflicht für Heizungen im GEG für Niedertemperatur- und Brennwertheizungen gelten sowohl für Öl- als auch für ...

Antwort lesen » -

Darf auch ein Fachunternehmen Fachplanung und Baubegleitung übernehmen?

Bei einem geförderten Heizungstausch kann auch die Fachfirma die Arbeiten planen und überwachen. Zudem sind Fachunternehmer in diesem Fall ...

Antwort lesen » -

Lohnt sich die Kellerdeckendämmung?

Ist der Keller unbeheizt, geht weniger Wärme aus dem Erdgeschoss an diesen verloren. Das reduziert zum einen die Energiekosten. Zum anderen ...

Antwort lesen » -

Darf ich die Förderung der Sanierung jedes Jahr erneut beantragen?

Das ist möglich. Relevant ist nicht, wann Sie die Arbeiten umsetzen, sondern in welchem Kalenderjahr Sie diese beantragen. Beachten Sie ...

Antwort lesen » -

Kann ich die Photovoltaikanlage bei der Förderung der Biomasseheizung angeben, auch wenn diese nicht mir gehört?

Wenn Ihnen der Strom der PV-Anlage zur Verfügung steht (Mietanlage) und der Ertrag ausreicht, um den Energiebedarf der Warmwasserbereitung ...

Antwort lesen » -

Gibt es eine Förderung für die Dachsanierung?

Eine Förderung für die Dachsanierung erhalten Sie über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), den Steuerbonus für die Sanierung ...

Antwort lesen » -

Wie hoch ist die Förderung eines Fernwärmeanschlusses?

Für den Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz bekommen Sie Zuschüsse in Höhe von 30 Prozent der Kosten. Nach Rücksprache mit der KfW ...

Antwort lesen » -

Bekomme ich die Förderung für eine neue Heizung ohne Entsorgungsnachweis für die alte Ölheizung?

In diesem Fall bekommen Sie zwar die Förderung der neuen Heizung. Den Geschwindigkeitsbonus erhalten Sie jedoch nicht. Denn dieser setzt ...

Antwort lesen » -

Kann ich an der Traufe des Reihenmittelhauses einen Schornstein anbringen?

Hier gelten die Ableitbedingungen für Schornsteine aus der 1. BImSchV (Absatz 2 aus § 19 der 1. BImSchV). Die Austrittsöffnung muss demnach ...

Antwort lesen » -

Mussten wir die alte Ölheizung bereits austauschen? Welche Möglichkeiten haben wir heute?

Während Alteigentümer in vielen Fällen von der Austauschpflicht im GEG befreit sind, greift diese nach einem Eigentumsübergang. Die neuen ...

Antwort lesen » -

Kann ich eine bestehende Dämmung bei der Dämmpflicht an der obersten Geschossdecke anrechnen?

Ja, das ist möglich. Denn das GEG fordert hier einen bestimmten U-Wert. Diesen erreichen Sie immer mit dem gesamten Bauteilaufbau (neu und ...

Antwort lesen »

Unsere Portalpartner

Handwerker-Suche

Finden Sie Energieberater, Handwerker und Sachverständige vor Ort